Продолжаю рассказывать о международной выставке Иппосфера, ежегодно проходящей в Санкт-Петербурге. В заметке «Международная конная выставка Иппосфера: история проекта, как добраться«, я немного рассказала о самой выставке, истории ее организации. В заметке «Иппосфера: абсолютные чемпионы международной конной выставки 2021-2024 годов» речь шла о самых бесподобных лошадях, получивших абсолютное признание на выставке.

Пришла очередь поближе познакомиться с породами, которые были представлены на рингах международной выставки «Иппосфера».

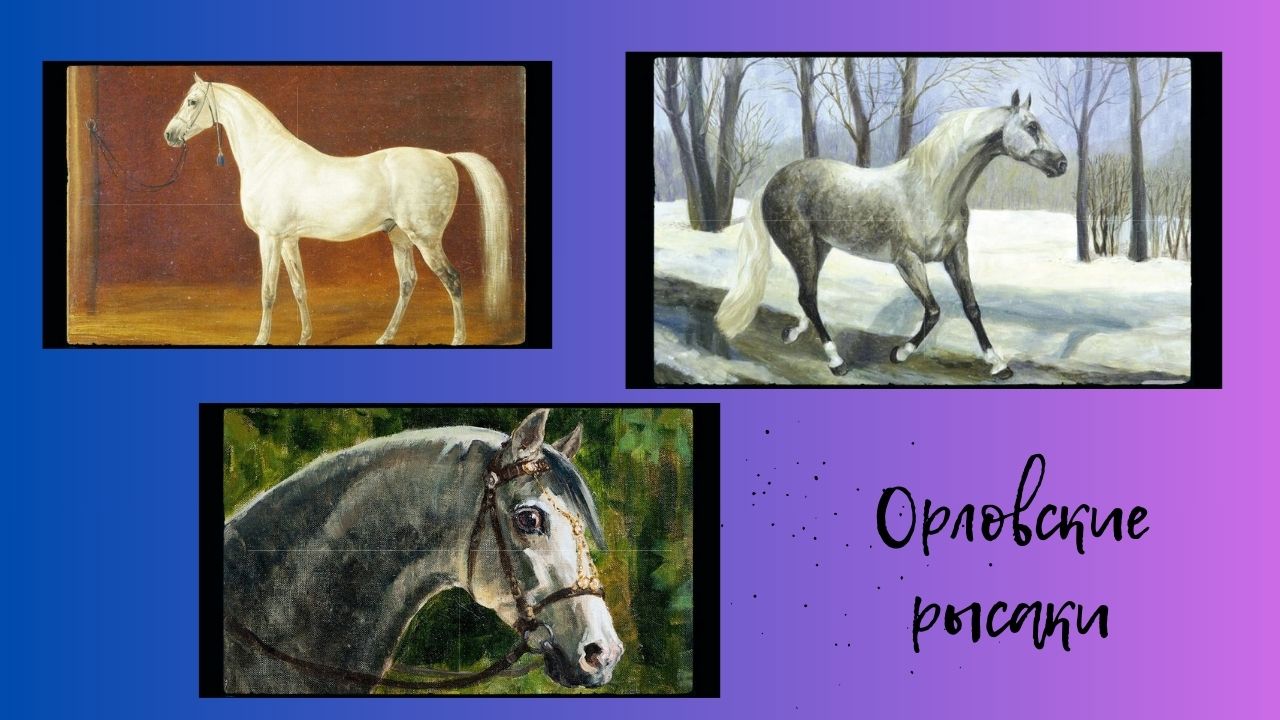

Породный чемпионат “Рысаки России”

В породном чемпионате “Рысаки России”, участвуют орловская и русская рысистые породы лошадей. Однако, я за эти годы не увидела представителей русской рысистой породы, зато на орловцев насмотрелся вдосталь.

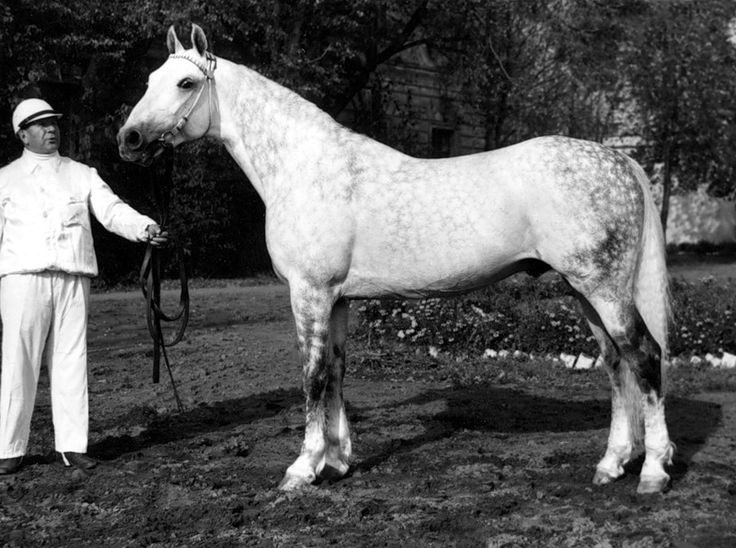

Итак, орловская рысистая порода. Какая же богатая у них история возникновения!

Это первая заводская порода лошадей России, выведение которой началось еще в XVIII веке. Селекционер от Бога, в те времена, когда о селекции еще не знал, граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский начал работу над породой поистине с русским размахом.

Возможности у графа были, он был приближен ко двору немки Екатерины, мало того, участвовал в захвате ею престола, за что и получил титул графа. Но сам человек был выдающийся, огромных талантов, вот как о нем говорил современник С.П. Жихарев: “Граф А.Г. Орлов был типом русского человека: могучий крепостью тела, силой духа и воли, он с тем вместе был доступен, радушен, доброжелателен, справедлив; вел образ жизни на русский лад и вкус имел народный. Эти пленительные свойства графа Орлова необходимо должны были покорить ему сердца всех его окружавших, а окружавшими его были все московские граждане…”.

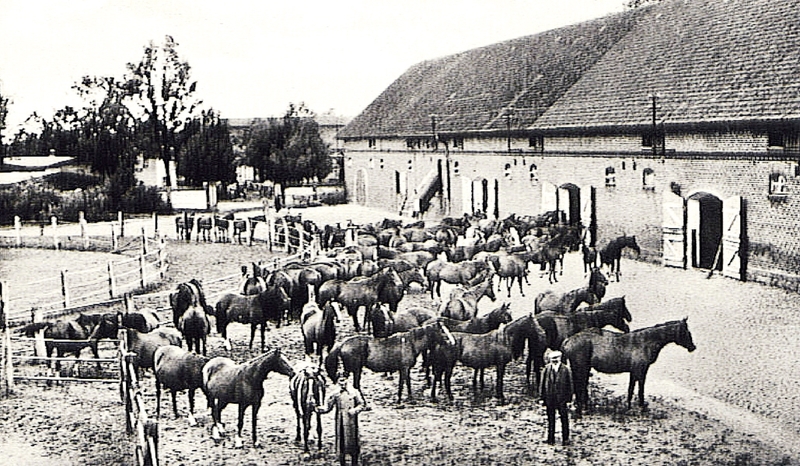

Так вот, про русский селекционный размах. В имении графа — Остров, под Москвой, был построен первый конезавод, который к концу 70-х годов 18 века стал самым крупным и лучшим в Российской империи. А в конце 70-х годов 18 века, в Воронежской губернии строится Хреновской завод, на общей площади 100 тысяч гектаров, с каменными конюшнями, сохранившимися до нашего времени. Ну и конечно лошади. Лучшие образцы разных пород, с поголовьем до 3000 особей.

Мало того, что сам, на каком то интуитивном понимании, Алексей Григорьевич занимался селекцией, руководил громадным предприятием, вникал во все мелочи, так еще и кадры воспитал знаменитые, и управляющего, и наездников, и берейторов.

Граф считал, что нужное качество у лошади можно воспитать и оно потом закрепится в потомстве.Вот как об этом пишет историк русского коннозаводства Н.Граневский: «Граф Орлов-Чесменский доказал, что если упряжную лошадь упражнять в рысистых бегах и потом, следуя прежней системе, случать также с испытанной лошадью, и приплод снова упражнять, то через несколько удачных поколений и усиленных упражнений выйдет рысак или лошадь, от которой могут быть произведены лошади всех сортов для упряжи».

Причем, в тот период существовала практика укрощения и дрессировки молодой лошади, тогда как Алексей Григорьевич считал, что верховая лошадь только тогда сможет выполнить свое назначение, “если будет знать человека, а не дичиться его”.

В основе орловской породы лежит больше десятка пород, а начиналась работа с арабской, датской и голландской лошадей.

Результат получился бесподобным, орловская порода не уступала ни в чем ни одной из исходных пород, она прекрасно сочетала в себе резвость английской, рост, выносливость и элегантность азиатской, характер арабской, а также манежные способности испано-датской. А еще, орловские рысаки отличаются долголетием, плодовитостью, крепким здоровьем и отсутствием наследственных пороков.

Вот как образно описывает орловского рысака писатель Степан Петрович Жихарев: «…Нельзя было налюбоваться на красоту этих коней: прямой, длинный, крутореберный стан на толстых и сухих ногах, шея, как тонкая лента, приподнималась высокой дугой и оканчивалась прекрасной головой, с огненными глазами навыкате и с пышными ноздрями. Движение этих громадных коней было таким правильным, что топот их копыт представлял слуху какой-то размеренный такт, а на крестце рысака можно было поставить стакан воды, и она не расплескалась бы: так спокойна была поза летящего рысака, и одни только ноги быстро и правильно размеренным махом уносили рысака вперед».

Расцвет орловских рысаков приходится на 19 век. Это и лошадиные бега, и русская почтовая тройка, по всей стране помещики держали сотни конных заводов.

Первый удар порода получила в начале 20 века, когда в Россию начали ввозить более резвых американских рысаков и как следствие появилось много смесок. Так собственно и была выведена русская рысистая порода, но число чистокровных орловцев сильно уменьшилось. Потом первая мировая война, революция и гражданская война, на которых орловцы активно использовались сильно ударили по их количеству.

В советское время орловских рысаков использовали улучшателем рабочих лошадей. Это уже после того, как поголовье чудом спасли в период Великой Отечественной войны.

Ну и конечно, развал 90-х сказался на породе так же плачевно, как на всем коннозаводстве в целом.

Сегодня, к сожалению, порода относится к малочисленным, несмотря на то что ее разводят на таких знаменитых конных заводах, как Хреновской, Новотомниковский, Московский, Алтайский, Калгановский, Пермский, «Орловский Фаворит» и другие.

Но учитывая потрясающие характеристики породы, будем надеяться на то, что все еще наладится.

Породный чемпионат “Восток — Запад”

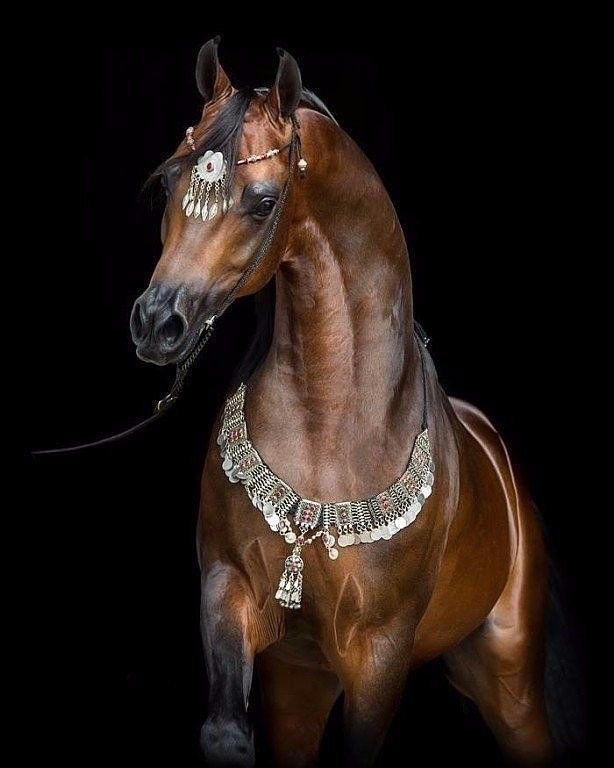

В этом породном ринге представлены чистокровные арабские лошади, большая редкость в наших краях.

Поскольку арабы относятся к достаточно древней породе, вокруг нее сложилось несколько легенд. В одной из легенд говорится о Мухаммеде, который после долгого перехода по пустыне, на привале в оазисе, отпустил табун лошадей на водопой. Отпустил, а потом позвал обратно, не дав им добраться до воды. И вот на этот его коварный зов явилось только пять кобылиц, продемонстрировавших верность, остальные пить очень хотели. Эти пять кобыл, Аль-Хамса (араб. «пятёрка») стали легендарными основательницами пяти «типов» арабской лошади.

Самое интересное, что до наших дней сохранилась система, по которой чистокровная арабская лошадь по женской линии должна принадлежать к к одной из следующих родоначальниц: Кехайла(черноглазая), Саклавия (подпрыгивающая), Шувайма (серая в гречку), Хадба (плавно скачущая), Дахма (черная), Обайя (несущая платок на хвосте) или Маанакия-Маанеги (длинношеяя).

И доказать принадлежность лошади к одной из ветвей, ее чистопородность, чертовски сложно. Вплоть до предъявления двух свидетелей случки ее родителей, тоже чистопородных.

Большинство исследователей считают, что формирование породы приходится на 4-7 века, поскольку в 8 веке, представители породы уже были известны в Европе. Народными селекционерами выступают кочевые племена Аравии, воевавшии на этих лошадях и ценившие их превыше других ценностей, так называемые бедуины.

Вот как в 19 веке рассказывал об уходе за арабами европеец, кавалер де-Винценти: “Лошадей кормят ячменем и верблюжьим молоком, причем особенно последнее производит на них благоприятное влияние. Большое благо для бедуинов представляет из себя саранча и они утверждают, что ничто не в состоянии так укреплять мышцы, как этот корм. Овес же считается чересчур горячительным кормом. Бедуины кормят своих лошадей по вечерам, причем не рассёдлывают их и не снимают уздечек; взнуздываются же лошади только во время военных походов. Поят лошадей до восхода солнца, отчего они не так жиреют, а во время сорокадневного периода жары, лошади поятся только через день”.

Вот так и получились лошади, отличающиеся завидной выносливостью, долголетием и крепким здоровьем.

Самым подробным исследованием происхождения арабской лошади до сих пор считается книга Уильяма Твида, написанная в 19 веке. Ее даже можно купить на Озон, но на английском языке. Твид дает подробные рекомендации как европейцу покупать арабскую лошадь. Самое главное, не ездить к самим бедуинам, обманут, потому что: “Трудно встретить более бессовестных обманщиков, чем эти сыны пустыни“. Он советует покупать через посредников, арабских купцов, или в арабских городах с посредничеством консулов. При этом честно отмечает, что купить можно только жеребцов, но чистокровные ли они, никто не поручится.

Как сказал Твиду один из купцов: “Вы не должны забывать, что в Аравии больше пород лошадей, чем в Европе, и ко всем им надо прибавить еще многих персидских, туркменских и берберийских лошадей, считаемых бедуинами за своих”. Из чего Твид сделал вполне логичный вывод: “Ты, старый Абдуллаг! Ты наверное бы смеялся, если бы увидел лошадей, считаемых у нас в Европе за чистокровных арабов”.

Сами лошадки не высоки в холке, около 1,5 метров, и отличаются уникальным вогнутым профилем. А еще небольшая голова, красиво выгнутая шея и “петушиный” хвост,который скакуны поднимают вверх во время быстрого бега.

На Руси лошадки ценились со времен Ивана Грозного. Их ввозили, захватывали во время войн с Турцией, разводили на частных помещичьих конезаводах. Во время гражданской войны в 20 веке, арабское коневодство было практически уничтожено. Но нужно отдать должное советской власти, восстановив уничтоженное, в СССР разведением арабов занималось 40 конезаводов. Тогда как в современной России их не насчитаешь и десятка

Породный чемпионат “Северная звезда”

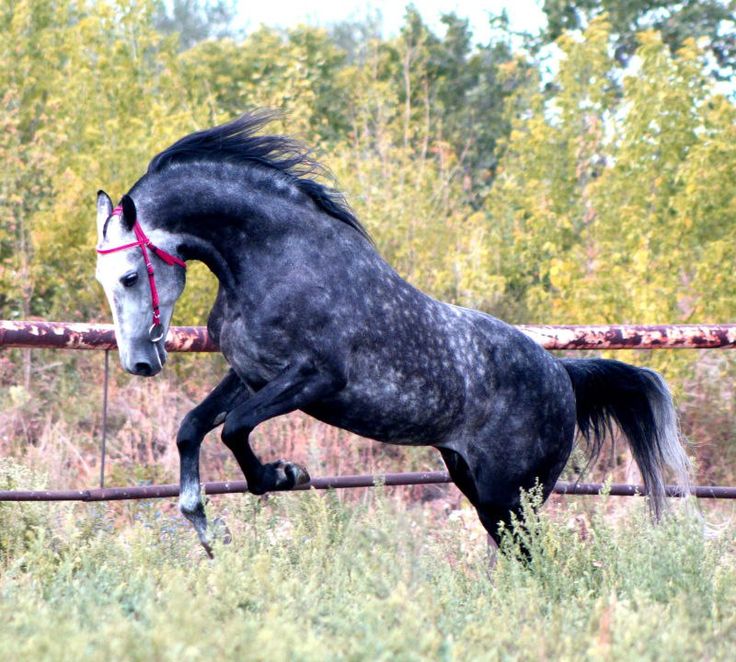

Этот породный ринг представлен не менее древней, чем арабы породой — ахалтекинцами.

Породе приписывают 5000 летний возраст и тесно связывают ее с Туркменией, что на мой взгляд несколько преждевременно. Да, старейшая порода, но чья? Какие туркмены 5000 лет назад?

Это лошади наших предков славян и ариев, которые аккурат в это время двинулись по одному из путей через Среднюю Азию в Афганистан и на Иранское нагорье. Иран как раз и означает – Ариана, страна ариев.

Вот они аргамаки славян. Я уверена, что у основания породы ахалтекинцев стоят именно праславяне и арии, первыми приручившие и оседлавшие лошадь и ставшие кентаврами для греков, никогда не видевших всадников.

А заслуга народов, оставшихся жить на территории Туркмении, только в том, что оказавшись практически в изоляции, вдалеке от торговых путей, они смогли сохранить породу практически в первоначальном виде.

О том, что лошадки явно наши, можно судить по дошедшим до нас фактам. Чингисхан, Великий Могол и основатель Тартарии, ездил именно на аргамаках (ахалтекинцах). Чингисхан, отнюдь не монгол, а европеоид, его род вышел из лесов р. Онон. Его род близок по культуре и языку славянам и русам, это фактически наши двоюродные братья. Объединив под своей рукой большую часть Азии, наш славный предок использовал для войска лучших лошадей.

Еще один факт, ахалтекинцев описал венецианец Марко Поло в своей книге “О великом хане” (Книге чудес), который 17 лет служил при дворе внука Чингисхана — хана Хубилая.

Ну и на закуску, по официальной истории, как изначально называлась порода ахалтекинцев? Массагетской! А кто такие массагеты? Да это одно из скифских племен, скифов, наших предков, которые на протяжении 30 веков хозяйствовали на территории Евразии.

Возможно я пристрастна, но обратите внимание на характер ахалтекинцев. Они гордые и умные, и не всякому подчиняются. Их не любят за буйный норов. Но если ахалтекинец признал своего всадника, он пойдет для него на все. Вам ничего это не напоминает? А не наш ли это буйный, своенравный, никому не понятный русский менталитет???

Наконец, обратите внимание на стати ахалтекинцев. Ну до чего же они прекрасны! Разнообразные масти, но структура волос такова, что выглядит шерсть блестящей, как атлас. Ахалтекинца можно узнать издали, ведь он отливает золотым сиянием.

Высокие в холке (160 см), они имеют поджарую конституцию, в связи с чем их сравнивают то с борзыми, то с гепардами. “Оленья” шея, раскосые глаза, тонкая кожа с одной стороны, и невероятная выносливость, терпимость к температурам в диапазоне от −30 до +50 °C, необычный аллюр, когда кажется что лошадь плывет над землей.

Столько необычного и несочетаемого собрано в одной породе. И да, огромное спасибо туркменам, которые сохранили породу. Не случайно они гордятся своими лошадьми и даже поместили изображение на национальную валюту.

Но помнить мы должны о том, что это наш славянский аргамак, выведенный нашими предками, ариями, праславянами и прарусами!

Вот теперь, зная что это наша лошадь, дорогие любители Иппосферы, давайте кричать громче всех, приветствуя представителей этой роскошной породы!

Породный чемпионат “Созвездие Шагди”

Знаете какая порода представлена в этом ринге? Горная! Лошадь с уникальными способностями и просто кошачьей чувствительностью к опасностям. Это я о кабардинской породе.

Сегодня на Северном Кавказе существуют Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Адыгея, но по большей части это разделение искусственное, разорвавшее на клочки единый народ — адыгов, который другие народы называли черкесами. Вот так и кабардинские лошади, по хорошему, всегда назывались черкесскими, хотя сами адыги ее называют «адыгэш» — «черкесская лошадь».

Будучи оседлыми земледельцами, народ адыгов (черкесы) был вынужден постоянно обороняться, от своих более крупных и воинственных соседей. С другой стороны, черкесы и сами грешили набегами на соседей. И рисковали совершать дальние набеги, именно благодаря качествам кабардинской лошади. И резвые, и выносливые, и верховые и вьючные, а кроме того бесконечно преданные своему хозяину.

Эдмонд Спенсер в книге “Путешествия в Черкесию” писал о черкесской лошади так: “Возможно, ни в одной стране в мире с лошадью не обращаются лучше, чем здесь; нет другого народа, который понимал бы лучше, как управлять ею. Великий секрет, кажется, в доброте; её никогда не бьют; следовательно, её дух остается несломленным и привязанность к своему хозяину неослабной…Я часто видел её лежащей у ног своего хозяина, когда в засаде, в совершенном покое или при покорении, она без всякого сопротивления позволяет приспосабливать свою голову как опору для винтовки”

Черкесские лошади практически круглый год находились на открытых пастбищах и сами добывали себе корм. А вот уже объезженных лошадей держали в темных конюшнях, чтобы лошадь привыкла к темноте. Их особым образом готовили к походам, приучали плыть без остановки, бесстрашно бросаться в воду с обрыва, повиноваться голосу наездника и не бояться выстрелов.

Для черкеса лошадь не просто средство передвижения, это верный спутник, его второе я.

И сегодня, в специфических природных условиях Кабардино-Балкарии. передвигаться в горах можно либо пешком, либо верхом. Поэтому и сегодня иметь коня в хозяйстве, так же привычно, как например корову или кур.

И преданность своим лошадям народы Кавказа сохранили и сегодня. Достаточно вспомнить, как скандируют трибуны Иппосферы, когда выступают представители кабардинской породы.

Породный чемпионат “Пони-шоу”

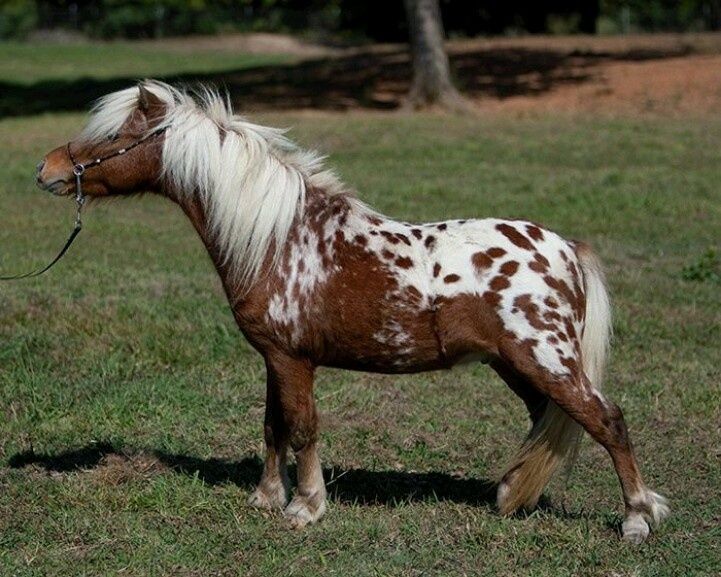

Пожалуй самый экзотичный, и в чем то даже мимишный, именно этот породный ринг. Какие только пони здесь не были представлены. Уэльские, шетлендские, аппалуза и мини аппалуза, клеппер пони и фелл пони. Давайте познакомимся с этими милахами поближе.

Уэльский пони

Мне довелось полюбоваться на уэльских пони на Иппосфере в 2023 и 2024 годах. И в 2023 году, и в 2024 году на породном ринге был представлен золотистый жеребец Ландау, настоящий красавец. В 2024 году ему компанию составил жеребец Ладный и кобылы Джастин и Темза.

Но настоящее потрясение меня ожидало, когда я увидела фото диких уэльских пони. Разница между ними и красавцами с породного ринга, как между небом и землей.

Родиной уэльского или валлийского пони считается Северный Уэльс. Скудная растительность повлияла на рост лошадей, а от сурового климата защищала длинная шерсть.

Считается что пони известны с 1600 г. до н.э., однако откуда эти данные не известно. Точно же известно, что пони понравились римлянам, своей выносливостью и неприхотливостью и первые улучшения породы сделали именно они.

В XIV веке вернулись из крестовых походов рыцари, привели с собой восточных лошадей и продолжили стихийную селекцию уэльских пони.

В 1535 году в Англии правил Генрих VIII, вошедший в историю как король-реформатор, порвавший с Римской католической церковью. Еще известны его 6 жен, некоторые из которых были сосланы в ссылку, а некоторые казнены. И мало кому известно, что этот “реформатор” издал указ об уничтожении всех жеребцов ниже 152 см и кобыл ниже 132 см, для улучшения породы. Подобные меры позволяют нам сделать выводы о прямо таки “государственном” уме этого “реформатора”.

Понятно, что на пони началась охота и когда спустя 32 года этот указ частично отменила дочь Генриха VIII, королева Елизавета, сохранилось от силы несколько табунов. Но сохранилось!

И в последующие века пони использовались и в сельском хозяйстве, и в качестве основного вида транспорта, они работали на шахтах и ходили по почтовым маршрутам. Эти пони были в хозяйстве аристократов и простых фермеров, как незаменимые помощники.

Естественно, что все это время велось стихийное улучшение породы, то есть так, как это понимали собственники лошадей. Использовали как правило арабских и английских лошадей. Вот почему современные пони так сильно отличаются от своих диких родственников.

В 19-20 веках пони стали предметом экспорта, и в любой стране, в любом климате они продемонстрировали свою исключительную способность адаптироваться к любым условиям.

Еще интересный факт, уэльский пони долгожитель среди лошадей, его средняя продолжительность жизни 50 и даже 60 лет.

Современный уэльский пони, это умная, легко обучаемая лошадь, которую ценят за красоту и ум.

Шетлендские пони и мини шетти

В 2023 году на Иппосфере я любовалась на кобыл шетлендской породы — Есмиэла и Агаппа, а в 2024 году на кобыл Европейка и Еллоу Шань, жеребца Дон Кихота и милейшего жеребчика Тортика.

Родиной шетлендских пони (шелти) являются Шетлендские и Оркнейские острова, расположенные еще севернее Шотландии.

Вот что писал о шетлендцах в 1911 году князь Сергей Петрович Урусов в своём знаменитом труде «Книга о лошади»: “Пони Шетландских островов представляют собой аристократов лошадиного рода, так как имеют ряд весьма древних предков. Можно доказать по историческим данным, что уже северные викинги на своих драконообразных кораблях посещали Шетландские острова, находили там замечательно мелких лошадей. С тех пор они, конечно, ростом не увеличились, голодая и страдая постоянно от холода. Если во время зимних бурь они не находили никакого корма на горах, то спускались на берег и во время отлива питались водорослями”.

Практически до 19 века эти лошадки жили только на островах. но вот в 1847 году в Англии принимают закон, запрещающий детский и женский труд в угольных и свинцовых шахтах. На смену женщинам и детям пришли миниатюрные шелти, обладающие потрясающей выносливостью, прекрасно помещающиеся в шахтах, да еще и способные нести очень большие грузы.

Популярность этой породы побудила Фредерика Стюарта, 4 маркиза Лондондерри построить в 1973 году конезавод и разводить там пони для шахт. На аукционах его пони продавались по очень высоким ценам. Затем его примеру последовали другие заводчики.

Шетлендские пони работали в шахтах аж до конца 20 века. В наше же время у этих лошадок есть много других призваний.

Все владельцы шелти отмечают их незаурядные умственные способности, так называемую “крестьянскую смекалку”. Поэтому в первую очередь порода получила большое распространение в цирке. Сегодня шетлендских пони можно встретить в зоопарках, в детских пони-клубах, на фермах.

В последние годы незаурядный ум шетлендцев нашел новое применение, их стали использовать в качестве поводырей.

Мини шетти, это специально выведенные шетлендские пони не выше 86 см в холке. Уровень милоты, пушистости и вредности тот же. Экстерьерные характеристики те же, но ноги, шея могут быть короче.

Яркий представитель этих малышей на Иппосфере 2024 — жеребец Тото Кутуньо Ф. Вот как описан этот милаха на Иппосфере: “Тортик, так зовут все этого малыша, а он и правда малыш — его рост всего 78 см в холке, но в душе он всегда себя чувствует огромным жеребцом и готов идти на защиту своего «гарема» даже от огромных жеребцов. Тортик заезжен в двуколку, прекрасно катает верхом маленьких деток, знает некоторые трюки и готов их выполнять сколько угодно, пока не закончится морковка в кармане. Тортик не продается, такой сладкий пирожочек, как говорится, нужен самим”.

Аппалуза пони, или мини-аппалуза

Единственного представителя этой породы я наблюдала на Иппосфере в 2024 году, и это был неповторимый Смелый Рокки. Жеребчика ростом 110 см выводили две (!) девушки, под слова организаторов о том, что Смелый Роки ощущает себя как минимум советским тяжеловозом.

Главная черта этой породы — пятнистость кожи, чубарая масть. Причем окрас может меняться с ростом, и окончатеьно устанавливается только к 5 годам. Пятнистая кожа делает окрас каждой лошади порода аппалузы уникальным.

Интересно, что рисунки пятнистых лошадей находят на стенах пещер. Некоторые исследователи считают, что первой одомашненной лошадью была именно чубарая лошадь. И до 17-18 века пятнистые лошади были очень широко распространены в Старом Свете. Но в 17-18 веках от пестрых кобыл стали избавляться, поэтому большое количество именно пятнистых лошадей были вывезены в Америку.

Индейцы Америки до появления европейцев лошадей не разводили и на первых порах не умели с ними обращаться. Поэтому в случае побед в сражениях, они отпускали лошадей на волю, в результате чего появились целые стада мустангов.

Постепенно поголовье диких мустангов росло, а индейцы оценили пользу лошадей. Так и получилось, что порода аппалуза выведена индейцами Америки, когда отбирались самые быстрые и смекалистые лошади. Ну а пони появились уже позже, исключительно благодаря селекции.

Фелл пони

Самый запоминающийся представитель фелл пони на Иппосфере, это жеребец Чики Бамбони, награжденный титулом «Любимец выставки» на Иппосфере 2022.

Раз мы говорим о пони, то небольшой рост этих лошадок всегда был обусловлен скудным питанием. Хотя среди пони, порода фелл пони довольно крупная, в холке достигает 142 см. Порода считается чистокровной английской, ее родина Северная Англия.

Я конечно попыталась разобраться, кто и как повлиял на формирование породы, но видимо не в этот раз. Тут и римляне со своими лошадьми, которые или привезли эту породу, или влили в нее новую кровь, и дикие пони, и народная селекция.

Поэтому расскажу несколько интересных фактов, связанных с фелл пони.

Во первых, масть, большинство пони этой породы вороной, тёмно – гнедой или бурой масти. А раз они однородны по масти и типу, их легко подбирать в пару и четверик в упряжи. Да, порода вынослива, всегда использовалась для перевозки грузов, да верхом на ней может проехать не только ребенок, но и не крупный взрослый.

Говорят что фелл пони можно доверить как ребенка, так и пожилого человека, с нее невозможно упасть. Эти лошадки выручат всадника в любой ситуации, проберутся по любой местности.

Очень популярны пони были у английских контрабандистов. Выносливые лошадки не только перевозили грузы, но и отлично заметали следы, благодаря щеткам над копытами.

Известна любовь к этой породе английской королевской семьи. Да что там, в 20 веке порода практически исчезла и только благодаря поддержке королевской семьи сохранилась. Особо популярна кобыла Carltonlima Emma, на которой выезжала королева Елизавета II, после травмы колена. Королевская семья Англии уже более 100 лет является крупнейшим заводчиком фелл пони.

Эстонский клеппер

Представителя этой породы я видела на Иппосфере 2024 года — это вороная кобыла Марго.

Знаете, что забавно? Неоднозначное отношение к определению понятия “Клеппер” и соответственно, объяснения, как и где сформировалась эта порода.

Так, можно встретить рассказ о том, что Клеппер, это промежуточный вариант между пони и лошадью, поскольку высота в холке достигает максимум 140 см, и происходят клеппер якобы от скрещивания арабских лошадей и шетлендских пони.

Есть и другое мнение, более серьезное. Клеппер, или эстонский клеппер, такое название получила эстонская порода лошадей, происходящая от диких лесных тарпанов Балтики. До 19 века селекция лошадок была народная, то есть как Бог на душу положит.

Естественно, когда об эстонском клеппере пишут эстонцы, то возраст порода начинает датироваться 2800 лет до н.э.

На самом деле, говорить о породе можно применительно к 17-19 векам, когда о ней стало известно за пределами Балтии.

Серьезная селекция началась ближе к концу 19 века, и что ни говори, а результат ее радует.

Покладистые лошади, неприхотливые, выносливые и симпатичные. Достаточно полюбоваться на красотку Марго.

Породный чемпионат “Золото России”

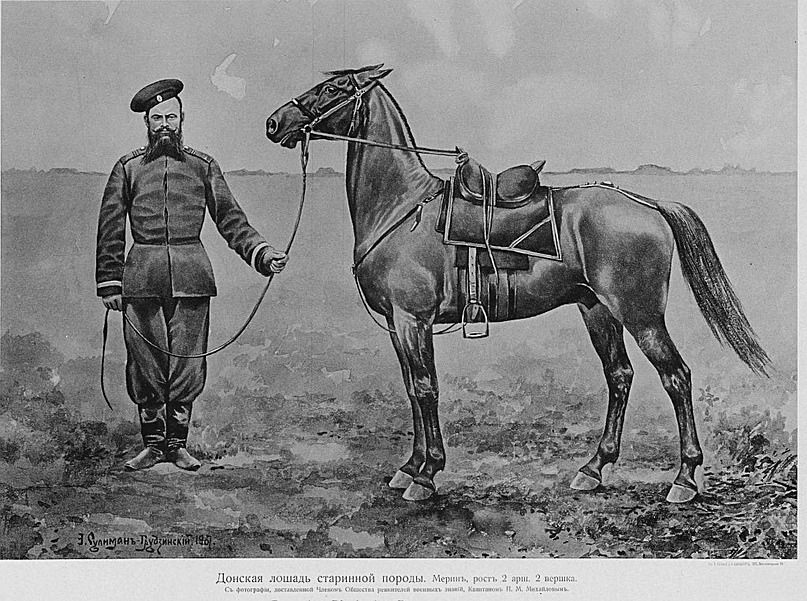

На ринге с достаточно звучным названием выставляют буденновскую и донскую породу. Раз уж я уже немного рассказала о буденновской породе, поговорим о красавцах дончаках.

Донская порода неразрывно связана с историей донского казачества. Именно казаки стали основными конезаводчиками селекционерами этой породы.

Говорят о трехсотлетней истории донской породы, но я бы увеличила ее, ведь первые сообщения о казаках с Дона относятся ко времени Ивана Грозного. Так что после аргамаков (ахалтекинцев), донская порода заслуженно считается старейшей из отечественных верховых пород лошадей.

Казаки — сословие военное и коня для молодого казака было принято растить задолго до первого участия в казачьих смотрах. Ведь на абы какой лошади казак смотр не пройдет.

С другой стороны, со времен Ивана Грозного донское казачество активно участвовало во всех войнах Московского княжества и Российского государства, собирая на Дону лучших трофейных лошадей и улучшая породу дончаков.

В те времена лучшей лошадью считалась персидская верховая лошадь. О ней говорили, что она «быстра, как огонь, сильна и смела как лев. Пылкая и выносливая, солнечно-золотистой масти, а также цвета утренней зари». Так вот, торговые пути из Персии в Москву контролировали донские казаки, так что смело можно утверждать об участии лучших верховых лошадей в формировании донской породы.

По сети ходит легенда о том, что якобы первый конный завод на Дону создал казачий атаман Матвей Платов чуть ли не в 1770 году.

Но Платов атаманом стал только при Александре I, в 1800 году, да и было ему в 1770 году всего 17 лет. Но просто удивительно, как эта бредятина кочует из статьи в статью.

Заслуга атамана Платова состоит в том, что он доложил императору Александру I о состоянии, или правильнее будет сказать о полном отсутствии донского коневодства. Потому что лошади, как правило, были предоставлены сами себе и буквально выживали в степи, в табунах. А лучшим временем в степи были апрель и первые числа мая, когда бурно росла сочная трава. К середине лета степь выгорала и до осени доживали только самые выносливые лошади, которых ожидало новое испытание под названием “зима в степи”.

Платов доложил Романовым о проблеме, государство мало-помалу начало регулировать выпас дончаков на Задонских степях.

С другой стороны, донские лошади постепенно стали проникать в армию. Не сразу, и не под своими именами. Минусом их использования в армии был строптивый характер, потому что к ним таки нужен был особый подход. Плюсов было больше, “степное детство, отрочество и юность” формировало потрясающую выносливость, именно дончаки лучше всех переносили боевую обстановку.

Впервые официально донскую лошадь Российская империя увидела на Всероссийской конской выставке в Москве в августе 1910 года, где донская порода лошадей была признана достоянием русской нации . Небольшой табун в 160 голов, тщательно подобранный по типу и экстерьеру произвел сильное впечатление на коннозаводчиков России.Один из участников выставки, генерал Ф.Г. Чернозубов говорил, что его поразили “чудные донские лошади, все, как одна, щеголяющие качеством и своим однообразным типом”.

И это был максимальный расцвет донского коневодства. Потом грянула первая мировая война, революция, гражданская война. И через 10 лет после Всероссийской конной выставке на Дону царила полнейшая разруха. Фактически коневодство восстанавливалось с теми уцелевшими лошадьми, которых удалось отловить по степям и опознать. И их, увы, было немного.

Это еще полбеды, настоящая угроза исчезновения дончаков висела над ними вплоть до 30-х годов. Ведь именно в эти годы Буденный задумал создать новую породу кавалерийской лошади. Дончаки считались не очень ценной породой и их активно скрещивали с английской породой. Да и занимались разведением лошадей не всегда профессионалы, многие знатоки канули в гражданской войне. Порода просто могла исчезнуть.

В 1931 году коневоды забили тревогу и к концу 30-х годов было заявлено, что донская порода восстановлена. Еще один страшный момент пережили и донская и буденовская породы в 60-х годах, когда окончательно стало понятно, что в армии лошади не нужны. Часть породистых лошадей в тот момент просто пошли “на колбасу”, в рамках “политики партии”. Наконец, 90-е годы стали страшным испытанием для всех конезаводчиков России.

Но дончаки сумели пережить все, выстоять и сохранить красоту породы. Хотя сегодня эта порода считается не только очень ценной, но и очень редкой, поскольку разведением занимаются отдельные профильные заводы.

Донские лошади имеют характерную окраску, благодаря которой эту породу не спутаешь с другими. Это масти золотисто-рыжего окраса, рыже-гнедого, темно-гнедого, иногда встречаются вороная и серая масти, да еще и белые пятна бывают в области головы и ног.

Характер дончаков особенный, выпестованный столетиями независимой табунной жизни в степях. Покорить такую лошадь может только искренняя забота, и тогда дончаки становятся покладистыми, управляемыми и верными. Говорят что донская лошадь выбирает себе одного хозяина на всю жизнь.

В завершении рассказа о дончаках процитирую заводчика донских лошадей Сергея Щербакова: «Конные хозяйства в России держатся на энтузиастах. Это весьма затратное дело, но мы понимаем, что потеря донской породы – это преступление перед историей и нашим народом. Дончаков осталось даже меньше, чем амурских тигров, потерять ни тех, ни других недопустимо«.

Породный чемпионат “Спортивные лошади России”

На породном ринге “Спортивные лошади России” Иппосферы были представлены разные породы, это и тракененская, и терская, и русская верховая, и ганноверская, и голштинская.

Да вот ведь беда, за четыре года мне довелось увидеть только тракененскую породу. Так что поговорим о ней.

Не раз уже, заглядывая в прошлое лошадок, натыкаюсь я на фальсификации, то ли по незнанию, то ли по нежеланию авторов разбираться.

Так в отношении тракенов пишут, что в 1232 году Тевтонский орден начал колонизацию Восточной Пруссии, и использовал жмудских лошадей для создания новой породы. В этой фразе все навыворот.

Со времен скифских завоеваний на всем южном побережье Балтийского моря жили славяне-венеды (бодричи и лютичи) и руяне с острова Руян. Или еще их называют полабские славяне. В 12 веке против полабских славян начались крестовые походы, официально провозглашенные римскими папами. В результате этих походов к концу 12 века славян просто вырезали, кто успел, сбежал в Великий Новгород. А на свободные земли пришли европейские колонизаторы, в том числе и рыцари Тевтонского ордена.

В отношении жмудской лошади, тоже как-то сомнительно. Все-таки порода подразумевает работу над ней, выделение определенных качеств, ей свойственной. И такая работа проводилась последние 200-300 лет, но никак не с 12 века.

Так что оккупировав земли полабских славян, рыцари-захватчики использовали лошадей славян для улучшения генофонда своих лошадей.

Сама же тракененская порода скорее берет свое начало с момента создания королевского конного завода в поселении Тракенен в 1732 году. Сейчас это поселок Ясная Поляна в Калининградской области, а в то время, территория принадлежала Пруссии.

В тот момент прусский король Фридрих Вильгельм I решил, что для армейской кавалерии необходимо вывести новый тип лошади. Она должна быть и легкой, и выносливой, и послушной, и красивой, чтобы прусский офицер на ней смотрелся.

Подошли к решению проблемы с поистине немецкой педантичностью. Завод “Тракенен” имел размах целого города, на территории в 60 кв км располагались и конюшни для кобыл и левады для жеребцов, да еще и овцы, коровы. Жеребцы там содержались в царских условиях, имея не только персональную леваду, но и персонального конюха из проверенных людей.

Практически уже к концу 18 века можно было говорить о появлении новой тракененской породы лошадей.

Порода процветала до 20 века, до начала мировых войн.Причем считалась одной из лучших пород спортивных лошадей. В первую мировую войну поголовье тракенов уменьшилось на половину. Но самый мощный удар порода получила в 1944-1945 годах.

Зимой 1944 года к территории завода вплотную подошли советские войска. Конечно, немцы не хотели дарить нашим солдатам породистых лошадей, но и качественно организовать эвакуацию им не удалось. Скорее всего сыграла свою роль нарастающая паника. Поэтому часть лошадей была эвакуирована на Запад жителями и работниками завода. Но тракененскую породу особо выносливой не назовешь и длительные перегоны в зимнее время большинство лошадей не пережило. На запад пришли единицы.

Не лучшая судьба сложилась и у представителей порода, которые советские войска эвакуировали по железной дороге в Ростовскую область.

И тут сыграла свою роль не знание нашими коневодами особенностей породы. А дело в том, что эти лошади просто не переносят жизнь в табунах. Их 200 лет пестовали в комфортных условиях конюшен. Поэтому и на нашей земле не многие представители породы сохранились.И только с конца 50-х годов интерес к породе стал возрождаться, когда наши спортсмены оценили ее потенциал.

Воспитанная немцами, эта порода покорная, послушная и легко обучаемая. Да еще и подвижные, легкие и очень прыгучие. Тракененская лошадь может заслуженно считаться одной из самых успешных в мире спортивных пород.

Мастер спорта Хейрадин Нуриев так отзывается о тракенах: «Мне посчастливилось работать с этой прекрасной спортивной породой лошадей! Что касается спортивных качеств тракенов,то я бы отметил работоспособность и отдатливость. И еще: у этих лошадей большое сердце! Может быть, они уступают по силовым качествам многим другим мировым брендам, но в остальном они очень даже конкурентоспособные…».

Породный чемпионат “Атланты конного мира”

Породы, представленные в породном ринге “Атланты конного мира” неизменно восхищают всех зрителей, их представители нередко становятся абсолютными чемпионами Иппосферы.

Так было, например в 2024 году, когда абсолютным чемпионом стал владимирский жеребец Гольфстрим, или в 2021 году, когда абсолютным чемпионом стал советский тяжеловоз Рубеж, а в 2022 году — советский тяжеловоз Егерь. Об абсолютных чемпионах Иппосферы я уже рассказывала вот здесь.

Однако, кроме владимирской породы, советской тяжелоупряжной, на этот ринг представлены еще и русская тяжелоупряжная порода, белорусская упряжная и др.

К величайшему моему сожалению, я ни разу не застала на Иппосфере русскую тяжелоупряжную породу, поэтому поговорим о белорусской упряжной.

В формировании этой породы поучаствовал и народ, и конные заводы. И не смотря на то, что официально порода зарегистрирована только в 2000 году, основные ее признаки были сформированы еще в 19 веке.

В предках у белорусской упряжной числятся лесные аборигены, крепкие, выносливые, неприхотливые лесные лошади, которых многие века использовали и на работах в поле, и запрягали в телеги и повозки, и использовали верхами.

К 19 веку на территории современной Белоруссии размещалось несколько десятков конных заводов и будущая белорусская упряжная порода уже существовала под названием ошмянская лошадь.

В очередной раз стоит подчеркнуть, что историю делают люди. Вот и в формировании белорусской упряжной есть свои герои. Вот например, в начале 20 века в своем поместье в Ольшево жил Людвиг Александрович Хоминский и был он человеком многих талантов. Он входил в масонскую ложу и был депутатом Законодательного Сейма Польши, он был эффективным хозяйственником и талантливым человеком, вокруг него собиралась творческая интеллигенция, художники, писатели, драматурги.

В своем поместье он возвел кирпичный и известковый заводы, пекарню, лесопилку, реконструировал мельницу, в Ольшево даже появилась даже электростанция!

Именно Хоминский основал в 1912 году Союз коневодов и занимался улучшением белорусской породы. Выведенная им линия получила название “Ольшевская упряжная” и демонстрировала максимальную тягловую силу.

Вообще, белорусская упряжная, соревнуясь с другими тяжеловозами, оказывалась сильнее и выносливей. Самые знаменитые соревнования прошли в 1968 году, когда 120 км шагом проходили русские тяжеловозы и белорусские упряжные. Причем рысью или галопом бежать было запрещено. Так вот, русские тяжеловозы смогли пройти только 70 км за 9 часов и все, сошли с дистанции.

Белорусы же преодолели 120 км за 8,5 часов, при этом у них почти не изменились пульс и дыхание.

Помимо прекрасного экстерьера, широкой груди, крепких ног, густрой, как будто покрытой инеем гривы и хвоста, белорусская упряжная отличается очень интересным характером.

Этих лошадок считают прекрасными компаньонами, они понимают, кто у них всадник, и если это ребенок, умудряются подстроится под него, чтобы не уронить. Эта порода активно используется в иппотерапии, особенно для деток с проблемами в развитии.

Вот как отзывается о породе Наталья Сазанович в интервью на СТВ: “Белорусская упряжная лошадь отражает все те хорошие качества, которые есть в белорусском народе. Они тоже очень дружелюбные, они человекоориентированные, они всегда готовы пообщаться. Человек заходит в табун, тут же его все окружают, что ты вкусного принес, а почеши меня вот здесь, давай поговорим. Они очень спокойные, уравновешенные в большей массе своей, они легко идут на контакт”

Породный чемпионат “Краса аборигенов”

На ринге Иппосферы в разные годы были представлены вятская, мезенская и забайкальская породы. Вот несколько интересных фактов о каждой.

Вятская порода лошадей

До появления орловской породы, вятки (вятская порода лошадей), считались одной из лучших упряжных пород в России. Родина вяток — Удмуртия.

Интересно, что европоцентризм настолько пропитал все сферы жизни, что даже здесь, рассказывая про возникновение вятской породы, многие авторы упорно пишут про вливание западных и восточных пород. Ребят, вы серьезно?

2 497 км по прямой от Прибалтики, 1500 км от Великого Новгорода. При таких расстояниях можно ли всерьез писать о том, что “История вятских лошадей начинается с завоза в Вятский край лифляндских клепперов. Произошло это либо в 1374 году, когда сюда перебрались новгородские колонисты, либо позже, около 1720 года по указу Петра I. Строгановы, владевшие заводами с завезенными из Прибалтики лошадьми, улучшали с их помощью местных лошадей в своих подворьях и у населения”.

Понимаете же, что это бред? Для улучшения породы нужны регулярные вливания. Тогда как достоверно неизвестно, использовали ли новгородцы экзотических клепперов, или в столь дальнем пути все же доверились местным. проверенным лошадям. Да и несколько голов клепперов, завезенных Строгановыми, вряд ли фундаментально улучшили породу.

Так что, сформировалась порода на местных заливных лугах, из диких лесных лошадей, благодаря народной селекции. Вятки, это работа наших предков и наше достояние.

Порода получилась крепкая, выносливая и работоспособная. Вятки использовались и в полевых работах, и для перевозки грузов. Причем упряжка из трех лошадей могла скакать по бездорожью, там где пасовали другие породы. Им не страшны ни глубокий снег зимой, ни осеннее бездорожье, ни летний зной.

Известность и популярность пришли к вяткам в 18-19 веках, когда они стали активно использоваться в почтовых тройках.

Русская тройка это исконно наше изобретение. Подбор лошадей в тройке уникален. По центру тройки впрягали коренника, который должен был идти рысью, а по бокам пристяжных, скачущих галопом.

Причем, коренник самый крупный и сильный из тройки. Пристяжные же всегда смотрели в разные стороны, что очень просто объяснялось, правая лошадь начинала движение с правой ноги и смотрела направо, а левая соответственно — с левой и налево. Для сохранения равновесия головы и разворачивались.

Такое расположение лошадей позволяло тройке развивать скорость 45-50 км в час, при движении пристяжные как бы несли за собой коренника.

Вятская порода идеально подошла для почтовых троек России. Знаменитые орловцы были слишком дороги и использовались в тройках у состоятельных людей.

Популярность вяток в 19 веке чуть не поставила на грань исчезновения породу. Лошадей стали активно вывозить на продажу, да еще и улучшать, скрещивая с тяжелоупряжными породами. Опомнились коневоды только к началу 20 века, когда уже было фактически засвидетельствовано уничтожение породы.

Но вятки сохранились, пережили еще несколько катастроф, и гражданскую войну и Великую Отечественную и Хрущева с его пагубными реформами и 90-е годы разрухи.

Конечно сегодня поголовье не такое уж и многочисленное, но лошадки вятской породы широко используются для обучения детей верховой езде, для туристических прогулок. Возродилась и знаменитая вятская тройка и уже показывает успехи на соревнованиях.

Рост лошади вятской породы небольшой, не выше 150 см. Отличительная особенность вятки — обязательное наличие темной полосы вдоль спины. Раньше у вятской лошади можно было встретить практически любую масть. Сегодня в породе культивируется только саврасая масть. А вот рыжих наоборот, выбраковывают, зато их с удовольствием разбирают фермерские хозяйства.

О характере вятушек написал еще в 1915 году автор книги “Вятка”, Николай Александрович Любимов: «При всей бойкости, расторопности, даже горячности, в езде совсем не страшна и по характеру культурна, без признаков дикости и злости».

Мезенская порода лошадей

Мезенская лошадка практически сестренка вятской, тоже аборигенная порода северного лесного типа.

Что замечательно, родина мезенок, Архангельская область, в поймах рек Кулой и Мезень.

И знаете, что это за местность? Это прародина рода славян — Западная Берингия. А мезенки — наши славянские лошадки, выдержавшие похолодание и приспособившиеся к новому суровому климату беломорья.

Конечно мезенкам, как и вяткам пытаются приписать влияние пород Запада, но именно с беломорскими лошадками этот номер явно не пройдет.

Были в истории периоды, когда мезенок пытались улучшить. Это и в период Екатерины II, и в советский период. Но все посторонние вмешательства в породу всегда ухудшали ее качество. Своеобразие мезенской породы в полной мере проявляется, когда ее разводят на замкнутой территории, без постороннего вмешательства.

Что мы имеем на выходе? Небольших лошадок, максимум 160 см в холке, с потрясающими лохматыми челками, густыми гривами и метровыми хвостами. А зимой шерсть отрастает до 10-15 см, и спасает от морозов. Челки, и длинный хвост — это какая-никакая, а защита от насекомых летом.

Еще у мезенок крепкий желудок, что только они не едят, хвою, кору дерева, водоросли и даже рыбу! «Мезенки едят все, что не приколочено», — говорят северяне про своих лошадок.

Еще один интересный момент — это масть северных аборигенок. Среди мезенской породы преобладает темная масть, но практически отсутствует однородный цвет, зато бывают более светлые ноги, окантовка ушей, да и полоса вдоль спины, как у вяток.

А самое интересное, цвет лошади может меняться в зависимости от сезона, или от возраста. Например была лошадка рыжей масти, а с возрастом перелинивает в серую и становится красно-серой. Или масть темно-мышастая, зимой становится вороной, а к середине лета выгорает в золу.

Наконец, самое замечательное, это сообразительность и приручаемость мезенок. Это очень спокойные, покладистые, трудолюбивые, да еще и умные лошадки. Начнем с того, что с начала лета и до холодов, 4-5 месяцев, мезенки пасутся в табунах самостоятельно и за ними особенно никто не следит. Там же у них появляются жеребята, которых потом продают в частные конные клубы и на конефермы. И не привыкшие к рукам лошадки очень быстро приручаются.

Вот еще пример, ни одна порода лошадей не умеет пастись на привязи, они запутываются в веревке. Только не мезенки, те как козы, спокойно ходят вокруг колышка.

Еще мезенки буквально “слышат” дорогу, человек может не понять, но мезенка всегда остановится на краю болота, ощутив его по влажности. Отлично ходят лошадки и по лесу. Могут вернуться домой самостоятельно. доставив целый возок с дровами.

Замечательная северная лошадка, так близкая нам по духу. Жаль что их осталось так мало и как же нужно, чтобы аборигенные породы были признаны в стране национальным достоянием!

Забайкальская порода лошадей

Приветствуйте лошадок наших двоюродных братьев — чингизидов. Род Чингисхана, род голубоглазых буржигинов с берегов р. Онон, и это Забайкалье. Вот они лошадки, на которых наши братья — чингизиды примчались спасать нас от нашествия крестоносцев Запада в 13 веке.

И эта порода сама по себе чрезвычайно интересная. Выносливые, неприхотливые, с очень крепким здоровьем. Именно к этим лошадкам при подготовке к “бегам” использовали так называемую “выстойку”, когда сильно прогретую потную лошадь мыли холодной водой и привязывали на несколько часов на морозе. Любая другая порода минимум заболеет, максимум погибнет. Забайкальские лошадки выдерживали, хотя сама эта “выстойка” пугает конечно.

Самый известный рекорд, связанный с этими лошадками связан с жеребцом по кличке Серый. В ноябре 1889 года конный сотник Дмитрий Пешков выехал верхом на Сером из Амурской области в сторону Санкт-Петербурга. Спустя 194 дня, в мае 1890 года он прибыл в Санкт-Петербург.

Еще такой момент, подковывать забайкальскую породу необязательно, особенно при жизни в деревне. Подковы понадобятся только если лошадка живет в конном комплексе и ежедневно тренируется.

Забайкальские лошадки интересны своей мягкой вьющейся шерстью, что делает их очень редкой породой. Летом шерсть короче, зимой длиннее, да еще и с мягким подшерстком. Конечно же густые челка, грива и хвост, хотя хвосты не такие длиннющие как у мезенок. Масть у кучерявых лошадок бывает любой – от вороной до рыжей, чаще всего встречаются серые кони.

Забайкальская порода неприхотливая и выращивается в табунах. Вот эта их неприхотливость и крепкое здоровье в советское время сильно сыграла против породы, когда очень много лошадей просто пошли под нож. Вместо сохранения породы, забайкальских лошадок начали разводить исключительно на мясо.

Замечательные лошадки, с тысячелетней историей, с удивительной аборигенной генетикой, сегодня требуют защиты от государства. Ведь это наше национальное достояние!

Породный чемпионат “Тинкеры России”

Лошади породы тинкеров поставили меня в тупик.

Очень хотелось понять, откуда взялись такие красавцы. При этом официальная версия меня ни разу не устраивала.

Судите сами, по официальной версии, где то после 15 века, в Европу, а затем и на территорию Англии прикочевали цыгане. А с ними и их лошади, крепкие, выносливые ничем не примечательные лошадки. Потом цыгане стали скрещивать своих лошадок со всеми пегими породистыми лошадьми, потому что пегий цвет не нужен был никому, и такие лошади стоили не дорого. Якобы цыгане умудрились скрестить своих лошадей с шотландскими хайлендскими пони и клейдейсдалями, английскими шайрами и уэльскими кобами. И в результате, в 1996 году в Ирландии (!) зарегистрировали новую породу.

Вот вы видите логику в этой истории? Я нет!

Во первых, почему именно ирландские цыгане, не румынские, не германские, не индийские, а вот именно ирландские, ведь именно ирландских цыган в мире очень мало???? Во-вторых, если цыгане шастали по Англии, то почему порода формировалась в Ирландии?

В третьих, такой народной селекцией занимались все цыгане мира, почему же такая красота появилась только у малочисленных цыган Ирландии?

Вообщем вопросов больше чем ответов.

А порода действительно настоящая картинка. Нарядные, вот первое слово, которое просится, когда видишь симпатяг тинкеров. И особая масть, рисунок которой индивидуален для каждой лошадки. И густые гривы, хвосты, а уж щетки на ногах, как про них говорят — шикарные фризы!

Настоящая путаница с названиями этой породы, как пошутил один из блогеров, к тинкерам подойдет высказывание героя фильма “Москва слезам не верит: “Гоша, он же Гога, он же Жора, он же Георгий Иванович”.

Когда породу зарегистрировали в Ирландии, ей присвоили имя “цыганская упряжная”, на Британских островах порода называется “Ирландский коб”, а вот в России и Европе получило распространение наименование “тинкер”, которое в той же Ирландии считается грубым названием цыган. Ну мы то от Ирландии далеко, так что пусть будет тинкер.

А еще здорово насмешили статьи про тинкеров. Помимо странной легенды о возникновении, как вам вот такой пассаж. Вначале автор старательно рассказывает об удивительной неприхотливости, выносливости тинкеров, хозяева которых, цыгане, практически не занимались своими лошадьми. А потом идет подробный рассказ об условиях содержания породы, проценте влажности в конюшне и наконец рекомендации заплетать гривы днем и распускать их на ночь и 2-3 раза в неделю мыть гриву, хвост и фризы, используя специальные (!) шампуни и кондиционеры.

В любом случае, на Иппосфере тинкеры представлены богато, есть на что заглядеться. Классический представитель тинкеров, жеребец Хард Рок Аллилуйя (Hard Roсk Hallelujah) неоднократно выходил победителем породных рингов как на Иппосфере, так и других выставках России, мало того, он еще и великолепный производитель.

Подводя итог, хочу сказать, что благодаря Иппосфере я открыла для себя мир лошадей, а пока писала заметку, узнала еще и много интересного о них. Поняла, на каких лошадях арии покоряли мир, а Великие Моголы прискакали спасать нас от крестовых походов европейских рыцарей.

Огромное спасибо организаторам выставки за ежегодную возможность полюбоваться на красивейшие породы. Это особенные несколько дней, теперь я жду начала июня весь год.